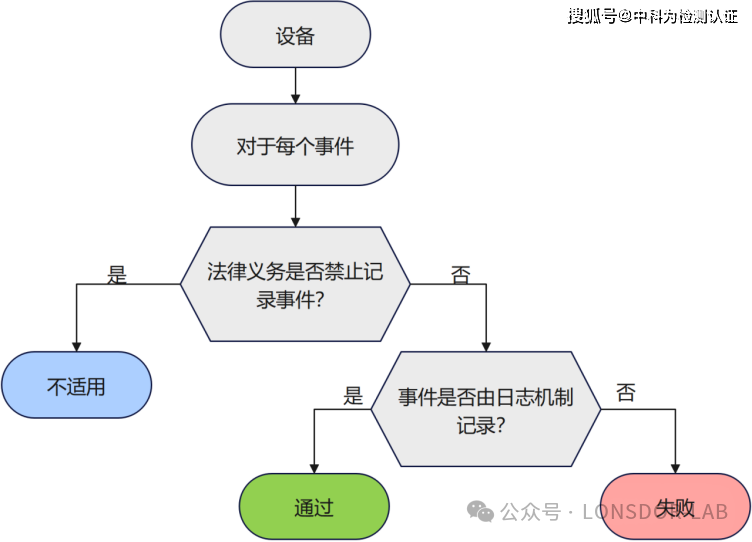

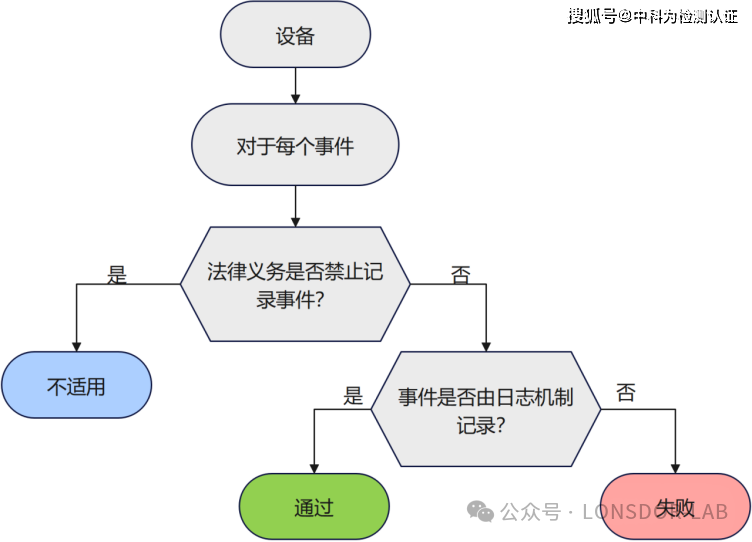

LGM-1 规定,设备必须对与隐私资产及其保护相关的内部活动(即事件)使用日志机制进行记录,但若存在法律禁止对某些内部活动进行日志记录的特殊情况可以例外。这一要求意义重大,通过生成相关日志,能为设备提供详细的运行信息,帮助识别潜在的异常行为和安全漏洞,在安全事件发生时,这些日志信息有助于快速定位问题根源。

在实际应用中,制造商需要明确日志记录的目的、受众以及收集和记录的数据内容,并制定相应的保护和处理日志数据的规范。比如,在智能家居设备中,用户对隐私资产的访问操作、设备安全设置的变更等,都属于需要记录的典型事件。同时,为了保护用户隐私,应尽量减少日志中捕获的个人数据,仅保留对调查安全漏洞绝对必要的信息。

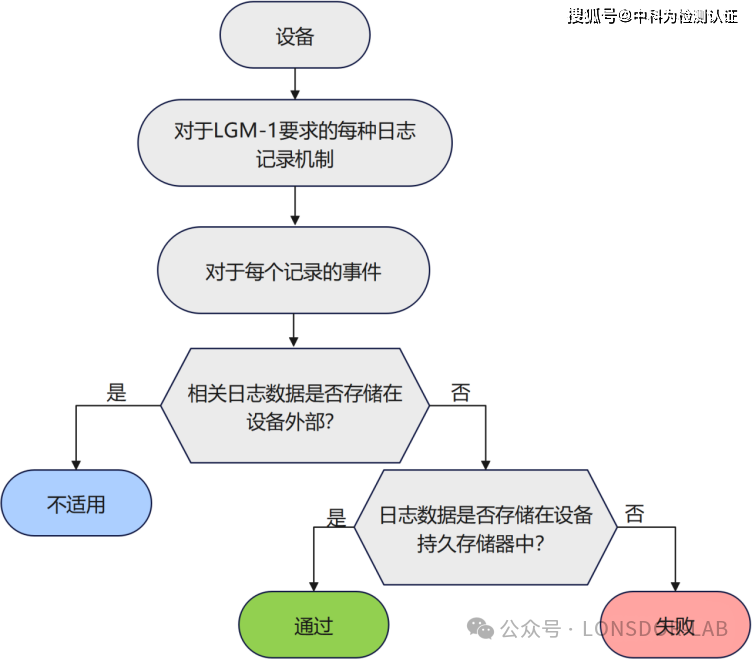

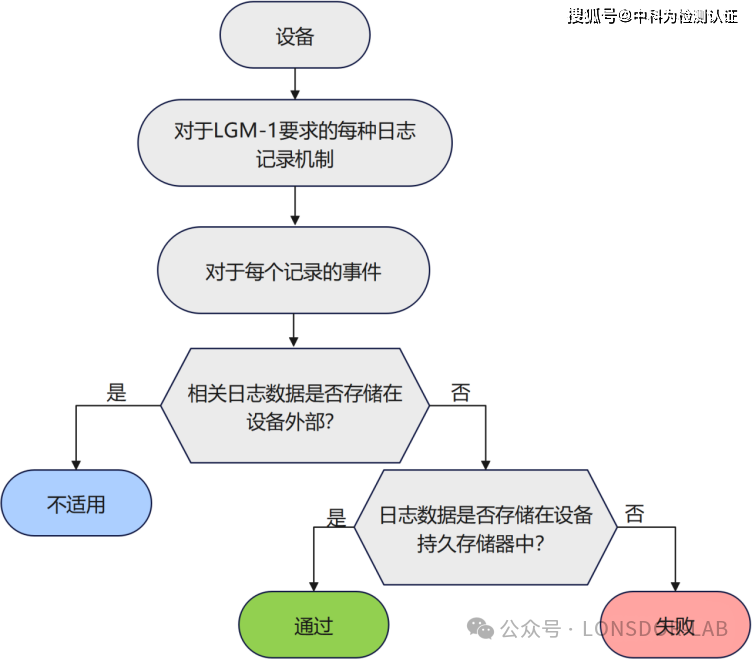

LGM - 2要求,依LGM-1所需的日志机制,应将相关事件的日志数据存储在设备的持久存储中,除非相关日志数据存储在设备外部。这是因为设备断电重启时,若日志数据不持久存储,可能会导致关键信息丢失,影响后续对设备运行情况的分析和安全事件的调查。

以智能摄像头为例,其记录的监控视频、操作记录等日志数据若能持久存储,在出现异常情况时,用户或管理员就能通过查看历史日志,了解设备的运行轨迹,判断是否存在安全风险。而在实际操作中,若设备支持将日志数据存储到外部存储设备,也需要确保这种存储方式的可靠性和安全性。

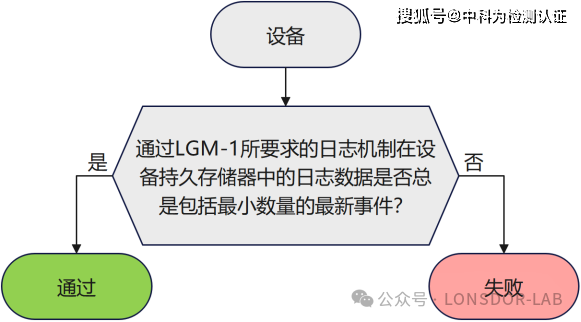

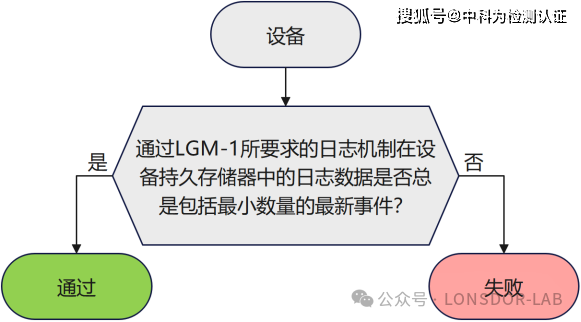

LGM-3规定,所有由LGM-1要求的日志机制存储在设备持久存储中的日志数据,必须始终包含最少数量的最新事件。这是为了确保有足够的审计线索,以便在进行调查时能够全面了解设备的运行情况。

不同类型的设备,其最小存储事件数量会根据设备的预期功能和相关法律义务来确定。例如,金融交易设备为了满足监管要求和保障交易安全,可能需要存储大量的操作日志,而一些简单的智能家居传感器,可能只需存储相对较少的关键事件日志。制造商应在用户文档中明确说明设备应存储的最小事件数量。

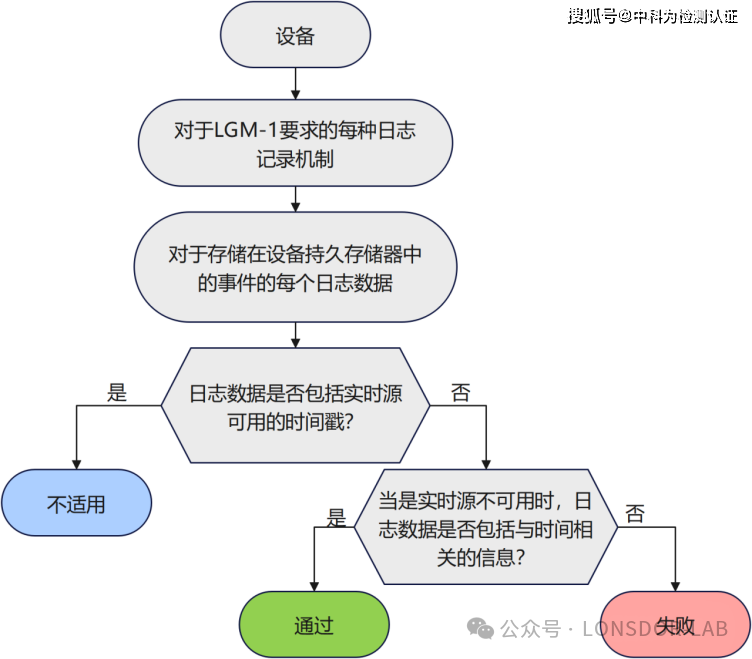

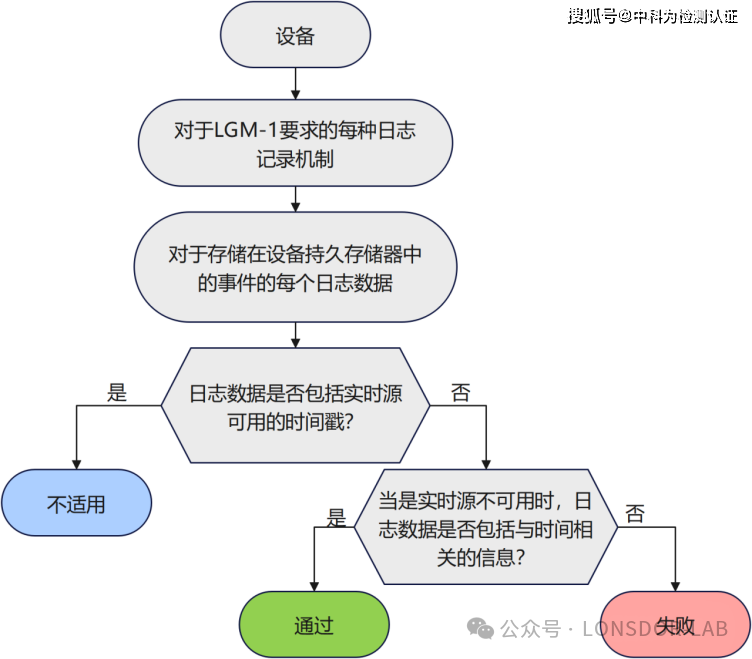

LGM-4要求,所有由LGM-1要求的日志机制存储在设备持久存储中的日志数据,若设备有实时时间,则应包含时间戳;若设备没有实时时间,则应包含时间相关信息。这有助于在调查时明确事件发生的先后顺序,方便与其他设备的日志进行对比分析。

比如,在多设备协同工作的场景中,通过对比不同设备日志中的时间信息,可以准确还原整个系统的运行流程,快速发现潜在问题。如果设备能够获取实时时间,时间戳将精确记录事件发生的时刻;若无法获取实时时间,也可以通过记录设备启动后的时间间隔或事件序列等方式,提供相对时间信息。

EN18031标准下的LGM日志机制,从适用性、数据存储、事件数量到时间信息等多个方面,为无线电设备的日志管理提供了全面而细致的规范。设备制造商应高度重视 LGM机制的实施和应用,充分发挥其保障设备安全的作用。

信息提交成功

信息提交成功